今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「暴力的な子」についてです。

あなたのお子さんが通う学校やあなた自身の過去を思い出してみてください。保育園や幼稚園、小学校の頃に暴力的な子はいませんでしたか?

今回は暴力をふるってしまう理由や対処法についてお伝えします。お困りの方へ手助けになれば幸いです。

目次

小学校では暴力的な子が年々増加している

2020年度小学生の暴力行為の発生件数は41,056件(国立/公立/私立含む)でした。

2016年度は22,841件、2011年度が7,175件なので、年々暴力行為が増えていることがわかります。

参考元:児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | 文部科学省

小学校の教員側には「気に入らないことがあると手がでてしまう子どもが増えた」「感情をうまくコントロールできない子がいる」など、思うところがあるようです。

暴力的な子が現れる理由

なぜ暴力的な子が生まれてしまうのでしょうか?多くの場合、子どもとの接し方に原因があると言えます。

~しなさいと言われ続けると…

子どもは親や先生に「~しなさい!」と言われ続けると、暴力的になってしまう傾向にあるようです。

親に自分の価値観を受け入れてもらえない子どもは、同じようにほかの人の価値観を受け入れることはできません。

思い通りにいかないと憤りを感じ、暴力行為をしたりや暴言を吐いてしまうのです。

虐待を受けている可能性がある

親に愛されている実感がない子が親の興味を引くために暴力的な言動を行ってしまうケースが見られます。

愛される子どもになろうとして、ストレスでキレやすい子どもになってしまうこともあるようです。

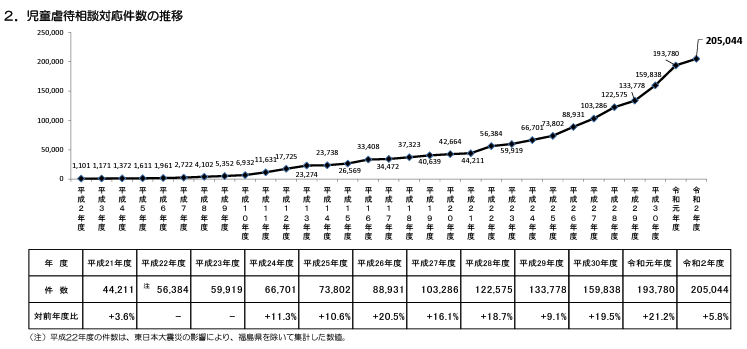

厚生労働省が行っている「令和 2年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数」統計をご覧ください。

2020年度に全国220か所にある児童相談所から寄せられた児童虐待の件数は約205,044件。グラフからも分かる通り、児童虐待は年々数が増えているのがわかりますね。

虐待する親の影響で、暴力的な言動が日常的になってしまう子どもが形成されるのです。

自分の感情をわかってほしいから

自分の心の中のモヤモヤとした気持ちを言葉でうまく表現できずに、感情が行動に移ってしまう可能性があります。

「むかつく」「ばかやろう」など、暴言を吐くのも自分の気持ちをうまく表現できず、感情を整理することができないないからなのです。

未就学児の幼児に至っては、自分の気持ちを表す言葉を知らないため、どうしていいかわからなくなった結果、力任せに表現している可能性があります。

発達障害がある可能性がある

自分の気持ちをコントロールするのが苦手な子は暴力的になってしまう可能性があります。

発達障害のうちADHD傾向がある子どもは、ADHDの特性で見られる衝動性や多動性が原因で暴力行為をしてしまうかもしれません。

自閉症スペクトラム障害の傾向がある子どもは、物事が思い通りに進まなかったときにパニックになってしまい、癇癪をおこしてしまうこともあります。

いずれにしても自分をコントロールできずストレスたまった結果、親に暴力として現れてしまうケースも考えられるのです。

生まれつき「脳の機能障害」が原因と言われ、成長に極端な偏りが出来てしまうことにより、生活に支障を生じる障害の総称です。

「見えるモノ」「聞こえてくる音」「触った感触」など、それぞれの捉え方が異なる場合もある為、周囲の子供達と馴染めず不安を抱えている子供は多くいます。

周囲とは違う子供がいるから「あの子は発達障害!」と決めつけるのは誤りです。

発達障害に関する記事を別途ご用意しました。よろしければ併せてご覧下さい。

ケース別暴力的な子への適切な接し方

ケースごとに対処法も調べてみました。

きょうだいを叩いてしまう

「きょうだい同士で喧嘩になると必ず手が出てしまう…」のようにきょうだい通しの暴力沙汰も多いです。

保護者の方はどちらか一方に肩入れしてはいけないという思いで喧嘩両成敗としてしまう場合が多いのですが、白黒で決めずに何が正しくて何が正しくないのかを伝えるチャンスとしてとらえましょう。

「とても腹が立ったことは分かるけど、先に手を出したお兄ちゃんが悪いと思う」「こんなときは暴力をふるわずに話し合わなきゃ」など、気持ちを理解してあげて、暴力をふるう前に諭してあげましょう。

パパ・ママを叩いてしまう

親に暴力をふるう場合は自分の気持ちをうまく表現できずにいたり、かまってほしい気持ちがあって暴力をふるうケースがあります。

場合によっては親のことを下に見ている可能性もあります。

親を見下している場合、家庭内暴力には親も毅然として対応することが大事です。

「大事なあなたに叩かれてお母さんはこんなに辛いのよ」のように事実を伝えることが大切です。

歴然とした態度を貫くことでお子さんは自身の心をコントロールしてうまく過ごせるよう学ぶはずです。

そして保護者の方は家庭内暴力の中に、どのようなメッセージがあるのかを考えてください。普段のかかわり方を見直してみましょう。

友達を叩いてしまう

ほかの子を叩いてしまった場合は根気強く「暴力はだめだよ」と注意し続けることが大切です。

先に嫌なことをされ暴力で返してしまった場合は、その気持ちは理解してあげた上で暴力や乱暴はだめだよと諭してあげましょう。

一番いけないのは「こうやって叩かれたら痛いでしょう?」と親が子供に痛い思いをさせることです。

痛みで覚えさせるよりも叩かれた相手がどう思うかを考えさせて、納得させる言葉がけをしてあげることが大切です。

暴力的な子どもにはどうやって注意すればいいの?

「痛い」「悲しい」ときちんと伝える

子どもの中には叩いたり乱暴したりすると相手がどう思うかの想像をできない子がいます。

暴力を見かけたり実際に暴力を受けたときには、「痛い」「叩かれた人は痛い思いをするんだよ」ということをきちんと言葉にして伝えることが大切です。

物に当たる場合も同様で「そんなに叩かれたらおもちゃも悲しいよ」など、物の立場にたって諭してみることも有効でしょう。

言葉で伝えることを教える

たとえば嫌なことがあると暴力をふるってしまう子どもには、言葉で嫌な思いをしたことを伝えるように教えてあげましょう。

脊髄反射で手が出てしまう場合もありますがその時は根気強く「今、あなたはどんな気持ちで叩いているの?」など気持ちの整理をさせてあげることが大切です。

最初は子どもが嫌な思いをしたことを認め、その上で暴力はいけない手段であること、言葉で伝えることが有効であることを教えてあげましょう。

怒りの感情をコントロールすることを教える

暴力的な子どもは感情のコントロールが苦手な子が多いです。

例えばおもちゃを買ってもらえず感情が爆発し暴力をふるいだしたときは、「乱暴する子にはおもちゃを買いません」などと毅然とした対応をすることが大切です。

ここでおもちゃを買い与えてしまうと暴力をふるえばおもちゃを買ってもらえると思ってしまう危険性があるからです。

暴力をふるっても欲しいものは手に入らないと教えましょう。

そして「静かにするんだよ」と声をかけてゆき、怒りや暴力が静まってきたタイイングで「そうそう」「静かにできて偉いね」などとほめてあげることも大切です。

まとめ

子どもの暴力には何かしらの原因があります。ただ乱暴をするのではなく乱暴をせざるを得ない理由が隠されている場合があるのです。

暴力の裏に隠されている子どもの気持ちを考えて「暴力はいけないこと」ということを毅然とした態度で教えてあげることが大切です。

保護者としては、子ども自身が自分の感情をコントロールすることができるように積極的に声をかけていきましょう。