今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害一人暮らし」についてです。

発達障害者だとしても、一人暮らしをして「自立したい」と思いませんか?

しかし「何から始めれば良いのか」「本当に一人暮らしできるのか」と不安になり行動に移せない人はいらっしゃいます。

今回は発達障害者が一人暮らしをする際に検討するべきお金の管理や日常生活、支援情報をまとめました。

発達障害者の方で一人暮らしを検討している方に参考になれば幸いです。

目次

発達障害者の一人暮らしには賃貸管理会社利用もしくは公営住宅を選択可能

結論から言うと、発達障害者でも一人暮らしは可能です。

ただし入居を希望してもスムーズに事が進まず、入居条件をクリアできない場合があります。

【入居時に求められる条件一例】

- 発達障害者であるかどうか

- 家賃を支払えるかどうか

- 連帯保証人の有無

平成25年6月に障害者差別解消法が制定します。施行される以前は、障害者(発達障害者含む)というだけで入居を拒否されました。

障害者差別解消法が浸透している現在でも、障害者(発達障害者含む)というだけで不安を覚え、入居を断る場合があるようです。

国交省が2020年度に全国の賃貸住宅管理会社へアンケートを行いました。アンケート結果では、障害者に対する入居へ拒否感を示す賃貸人の割合が全体の7割を超えています。

参考元:(別添1)多様な世帯が安心して暮らせる住まいの確保に向けた当面の取組みについて(概要)| 国土交通省

次項では、事業者への理解が乏しい現状の中で「不動産屋などでアパートを借りる」「公営住宅を借りる」パターンをそれぞれ取り上げます。

不動産屋でアパートを借りたい場合

一人暮らしをしたいと思ったら物件を探します。探す方法はいくつかありますが、インターネットで確認するのが簡単です。

例えばSUUMO(スーモ)のサイトを使用すると、建物の周辺や内部をパノラマ撮影している物件では360°周辺を見渡せます。

この部屋に入居したい!と気持ちが決まったら、賃貸住宅管理会社(以下不動産屋)に連絡を入れましょう。

入居審査には真摯(しんし)に向き合おう

不動産屋で物件の詳細を説明してもらい、内覧して物件に納得した後は不動産屋さんとの交渉へ移ります。

賃貸契約前の入居審査では不動産屋によって答えづらい質問を投げかけてくるかもしれません。例えば以下の2点です。

- 収入(障害年金等受給)の有無

- 連帯保証人

入居審査には絶対的な基準が存在しないため、不動産屋さんが独自の指針を取り扱っています。

発達障害者の方に収入面について質問された場合、あなたが障害年金を受給していれば「どのような理由で障害年金を受給しているのか」を訪ねてくるでしょう。

物件を借りたい意志が強いのなら、第三者が理解できるように分かりやすい答えを準備しておきましょう。

【事前準備一例】

- 収入面は安定していると証明できる証明書(所得証明書、課税証明書、障害者手帳など)

- 一人暮らしをしたい理由を明確に答える

公営住宅を借りたい場合

公営住宅は都道府県や市町村が入居募集中に申し込まなければいけません。

誰でも入居できるわけではなく入居条件が3点あります。

- 同居親族要件

- 入居収入基準

- 住宅困窮要件

1.同居親族要件

現在、同居しているかこれから同居しようとする親族がいることが要件となります。

ただし、政令で定める者(50歳以上・身体障害者・戦傷病者・原爆被爆者など)に限っては、単身でも入居が可能です。

2.入居収入基準

さまざまな状況におかれた人を考慮し収入基準を3パターンに分けており、規定の月収額を超えると入居条件が満たせません。

| 条件 | 月収 |

|---|---|

| 1.2や3に当てはまらない者 | 20万(収入分位25%)以下 |

| 2.身体障害者等の障害をもつ者 | 26.8万(収入分位40%)以下 |

| 3.災害により居住地が消滅し低所得者となった者 | 26.8万(収入分位50%)以下 |

3.住宅困窮要件

第三者から見ても明らかに住宅に困っていると分かる必要があります。

例えば自ら所有する住宅を持たない、あるいは自らの収入に比べ非常に高い家賃を必要とする民間の賃貸住宅住んでいるなどです。

公営住宅は入居手続きに必要なもの

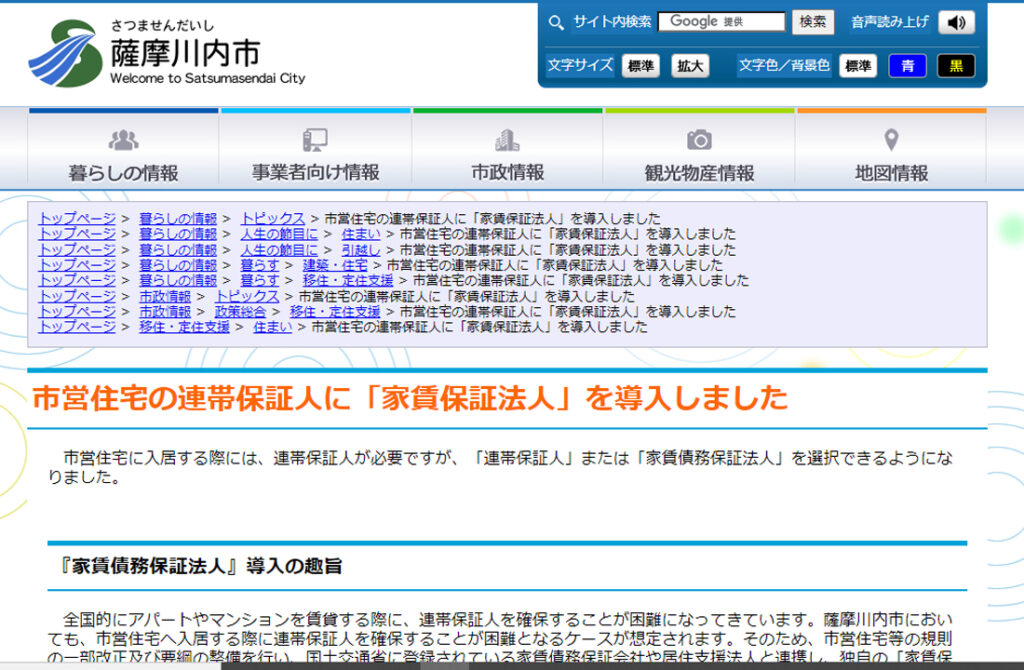

入居条件をクリアして手続きを開始すると、連帯保証人や障害者手帳を求められる場合があります。

連帯保証人を確保できず公営住宅への入居を諦める人が多く、近年では連帯保証人不要の地域も現れました。

一人暮らしのメリット・デメリット

一人暮らしの入居に取り巻く現状は上記の通りでした。本項では一人暮らしのメリットとデメリット、一人暮らしに向いている人をまとめています。

自分が一人暮らしに向いているかどうか参考にしてみてくださいね。

一人暮らしをするメリット

- 自由に生活できる

- 同居する人に干渉されない

同居人からあれこれ指摘されないため、自由度と行動範囲が増える点が最大のメリットです。

没頭したい仕事や趣味がある場合は適性があるでしょう。

一人暮らしをするデメリット

発達障害者において一人暮らしはデメリットが多く、苦労しがちでしょう。理由はいくつかあります。

- 初期費用がかかる(まとまったお金が必要)

- 住居のインフラ(電気、水道、ガスなど)の手続きが発生する

- ひとりなので、即座に相談できる相手がいない

- 日常生活のこと(食事、洗濯、掃除、整理整頓など)を自力で行う

- 自己管理能力(時間・予定のこと、お金のこと、体調管理、内服のこと)が必要

マルチタスクが苦手な傾向である発達障害者にとって、やることが多いのはデメリットです。

一人暮らしに向いている人

一人暮らしに向いている人の特徴をピックアップしました。参考にしてみてください。

【一人暮らしに向いている人一例】

- 自分の身の回りのことが自分でできる人

- 収入があり、経済的に自立して過ごせる人

- 自分から、誰かに相談できる人

上記の例は発達障害者だけではなく健常者にも当てはまるため「自分には向いていないな」と思ってもあまり気にしないでくださいね。

一人暮らしにおけるお金の管理方法

発達障害者にとって、一人暮らしにおけるお金の管理は難題の一つです。

本項では入居時から日常生活に至るまで注意するポイントをお伝えします。

入居時に必要なもの

入居が決定した後は、契約金の他ライフラインの手続きが必要です。

しかし発達障害者の方はマルチタスクが苦手な傾向があるので、一気に手続きを済ませようとすると混乱してしまいます。

主なライフラインの手続きは以下に示すように数種類あります。

- 電気

- ガス

- 上下水道

- NHK(任意)

- ネット回線開通(任意)

- 電話回線開通(任意)

発達障害者の方はパニックにならないために、家族やかかりつけの先生のように信頼できる人と一緒に相談しながら準備を進めるといいでしょう。

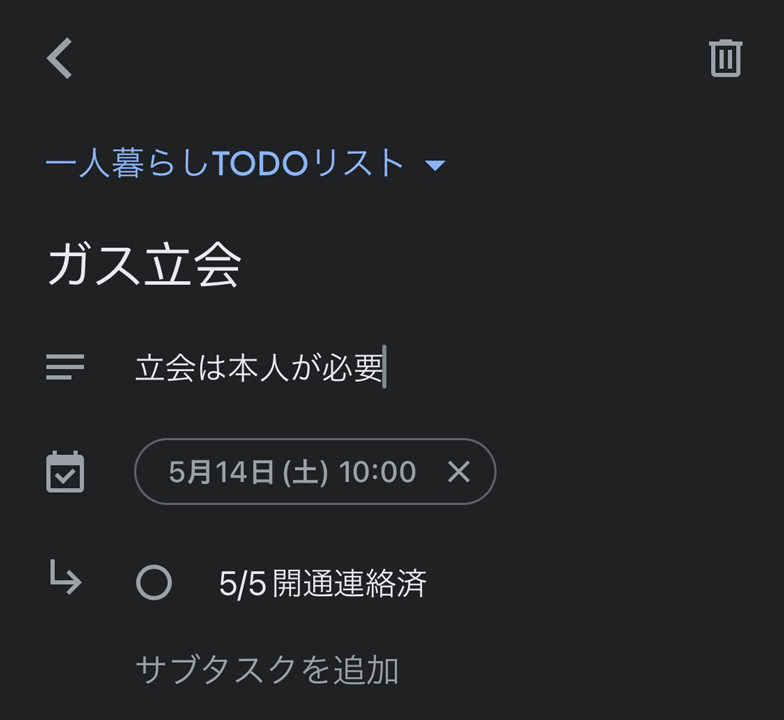

信頼できる人に頼りきりになるのではなく、自分自身でもTODOリストを作成した上で現状把握に努めてください。

TODOリストは手書きでメモ帳に書き残すほか、アプリで管理する方法もあります。

例えばGoogleが無料で提供する「Google ToDo リスト: タスク管理」では、日付だけでなく一つのリスト内で更にTODOをリスト化できる点が便利です。

お金の管理は常に目視できるようにする

発達障害者にとって一人暮らしを快適に過ごすためには、お金の管理ができるかどうかが重要なポイントの一つです。

固定費と変動費を確認しよう

毎月の支出には固定費と変動費があります。表にまとめたのは一般的な項目ですので、ご自身の状況に合わせてアレンジしてください。

| 固定費 | 変動費 |

|---|---|

| 家賃 | 日用品 |

| 水道・電気・ガス代 | 医療費 |

| 交通費(通学・通勤) | 交際費 |

| 食費 | 娯楽費 |

| 通信費 (携帯電話、インターネット回線) | 教育費 |

お金の流れをいつでも把握しよう

お金の管理で大切なのは、お金の使い方を決めてそれ以上は使わないようにする点です。

決め方が分からない方に向けて取り決めの例をお伝えします。自分なりにアレンジしてみてください。

【取り決め一例】

- 一週間ごとに予算を決めてお金を使う

- 収入が入ったら、確定している支出を現金で用途別に袋分けする

- 家計簿をつけるもしくは家計簿アプリの活用

「残金はいくらあるのか」「何に消費したのか」を可視化してください。

目で見て分かりやすい取り決めは2番目の現金を用途別に袋分けです。アナログ管理で古臭いものの、分かりやすく確実性があります。

3番目の家計簿や家計簿アプリの活用は、最初はなかなかうまくいかないかもしれません。

一週間前に食べた夕食をすぐに思い出せるのなら家計簿で記録する必要はないのかもしれませんが、人間の記憶はあやふやな物なので時間が空いた時に一気に家計簿を付けようと思ってもできません。

凝った内容にしなくていいので、簡単に使ったお金をピックアップしいましょう。

おすすめの家計簿と家計簿アプリは以下の通りです。

カード利用は最小限にとどめる

キャッシュレス・スマホ決済は現金を出さないでも買い物ができるため、視覚的にお金をどれくらい使ったか分かりにくい点がネックです。

利用履歴を忘れた結果、カード破産をしてしまうケースも考えられるため、極力利用は控えた方が無難です。

訪問営業や勧誘は自分に必要かどうかしっかり見極めよう

自宅に来る訪問営業や勧誘などは「断れない」などの理由から消費トラブルへと発展しやすくなります。

少しでも怪しいと思ったら周りに相談しましょう。

日常生活で注意するべき点はゴミの出し方

一人暮らしにおいて気が重い話題の一つがゴミの出し方です。

基本的に「ゴミの分別」「ゴミ出しの日を確認」「部屋の片づけ」の3点に気を付けてください。

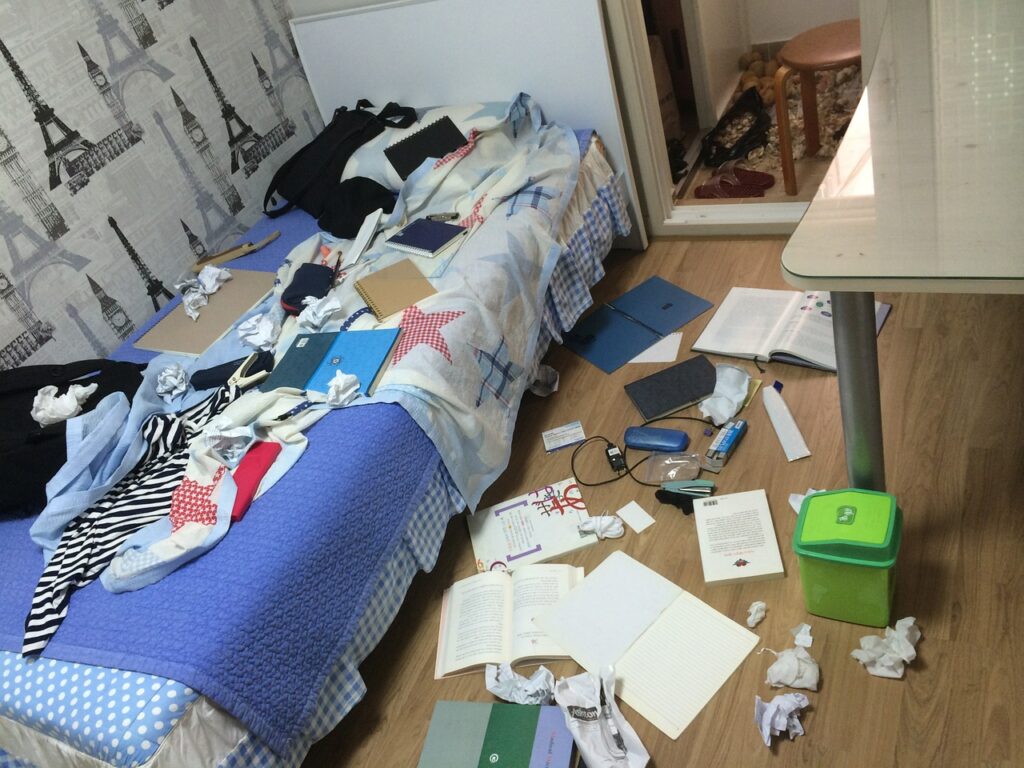

しかし発達障害者の中には、ゴミの出し方に慣れず汚部屋(おべや)になる方がいます。彼らに共通する点は以下の通りです。

- ゴミの分別ができない・苦手

- ゴミ出しの日を忘れてしまう

- 部屋に物が多すぎてどこへ何を置いたか分からない

以上の結果、部屋がゴミで溢れたり、大事な書類が埋もれてどこにあるかわからなくなり、置いている場所を忘れてしまう可能性があります。

汚らしい部屋です。ゴミを放置して不潔にしているので、生活に支障が出てしまう可能性もあります。

参考元:汚部屋とは | コトバンク

ゴミの片づけが苦手な人は一緒に手伝ってもらおう

部屋の片づけが苦手な人は、思い切って家族や友達やヘルパーさんに頼んで一緒に片づけると良いでしょう。

例えば大事な書類はなるべくわかりやすい場所に置くや平置きできるファイルを用意するなど、置ける場所を作るように心がけると快適な空間が生まれます。

ホームへルパーにお願いする場合

申し込んでもすぐにホームヘルパーは来ません。行政を通して行う福祉サービスのため、手続きに多少時間がかかるからです。

一人暮らしを始めてからホームヘルパー待機となっては、待機中汚部屋になってしまいます。

ホームヘルパー導入を検討するなら、早めに検討しましょう。

ホームヘルパーが自宅に来るまでの流れ

医師に相談したら意見書を作成してもらい、市役所等の福祉課サービス利用の申請開始

調査員の調査を受け、市町村の審査会がホームヘルパー利用の可否を審査

審査後にサービス利用の認定を受けたら、市町村から紹介された相談支援事業者を選定する

相談支援事業者がサービス計画を立案し、医師が承認をしたらサービス利用開始

次に、自分の健康面での管理で気を付けることを見ていきましょう。

健康面での管理

発達障害者の方は、こだわりたい物事が見つかると一点集中しやすい傾向にありますが、発達障害の特性と相性が抜群なスマートフォン、ゲームとの付き合い方に注意が必要です。

【健康面での管理一例】

- スマートフォンなどのゲームの夢中にならない

- 睡眠のリズムを作る

- 薬の服用を忘れないようにする

生活が乱れると睡眠のリズムが崩れ薬の服用も忘れてしまうかもしれません。結果的に仕事へ影響が出てミスを起こし、周囲に迷惑が掛かってしまいます。

時間制限を付ける癖を身に付けよう

スマートフォンやゲームの利用は問題ありませんが、利用時間を制限しましょう。

一度ゲームを始めると時間を忘れ夢中になってしまい、生活が乱れる可能性があるからです。

保護者の方と同居していれば「薬の時間だよ」や「ゲームやりすぎだよ」と声をかけてくれる人がいますが、一人暮らしの場合は自分自身で時間を調整しなければなりません。

時間調整をする際は自分自身の記憶に頼るのではなく、アラームやタイマーなど道具を使い、時間になったら教えてもらうようにセットするといいでしょう。

ゲームやスマートフォン使い過ぎにはタイマー&アラームを利用

アラームやタイマーはスマートフォン付属のアプリを使用する方法や、置時計やタイマーを設置する方法などあるので、ご自身の性格に合わせて試してみてくださいね。

アラーム機能付きの置時計です。手元に置いていつでも見返したい場合は置時計が適しています。

アラームとタイマーが使えるアプリです。いろんなアプリがあるので、好みに合わせてダウンロードしてください。

薬の飲み忘れを防ぐには普段からメモを取ろう

処方された薬を飲み続ける行為はルーティン作業なので「覚えていなくても大丈夫」と軽く考えてしまうと飲み忘れが多くなってしまいます。

飲み忘れを防ぐには薬を目立つ場所へ配置したり、カレンダーや手帳に飲んだ履歴を書き残しましょう。

上記ツイート例は100円均一ショップでよく見かける小分けされたケースを使い、日付別に薬を分けているパターンです。

お薬カレンダーを壁にかけておくのも有効です。目立つので忘れる可能性を大幅に軽減してくれるでしょう。

薬の飲み忘れ防止のためにメモを取るのが面倒くさい人はアプリで簡単に残す方法もあります。

障害者手帳の早期取得を目指す

障害者であると証明するためには障害者手帳を取得する必要があります。

障碍者手帳にはさまざまな制度があるため事前にチェックしておくと良いでしょう。

制度の利用申請には時間がかかるため早めの行動がポイントになります。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは

障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種をまとめて総称しています。

発達障害者の場合は療育手帳や精神障害者保健福祉手帳、またはその両方の申請及び取得が可能です。

参考元:障害者手帳 | 厚生労働省

精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、1級・2級・3級の三段階で分けており、等級によって受けられる手当や割引の違いがあります。

参考元:精神障害者保健福祉手帳 | みんなのメンタルヘルス(厚生労働省)

障害者手帳については別途詳しい記事がありますので、関心のある方は参考にしてください。

一人暮らしでも利用できる公的制度とは

公的制度のうち発達障害者に関わりのある「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つをご紹介します。

障害基礎年金

国民年金を支払っているなどの指定期間中に、初診日のある病気やけがによって法で定められた障害等級表(1級もしくは2級)に該当する障害を生じている場合、障害基礎年金が支給されるものです。

支給されるには所定の要件が必要ですので、あらかじめチェックした上で申請しましょう。

参考元:障害年金 | 日本年金機構 / 障害等級表 | 日本年金機構

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に、初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されるものです。

なお障害の状態が軽い場合は3級の障害厚生年金が支給され、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害年金の申請に必要なものや申請の流れを分かりやすく記載した記事がありますので、関心のある方は合わせてご覧ください。

まとめ

発達障害者が一人暮らしをするのは可能なので頑張ってみるのはいい経験になります。実際に一人暮らしをしている発達障害の人も実際にいますから。

しかし一人暮らしを続けていると困る時があります。

困った時に家族や周りの人、かかりつけの先生など頼れる人に相談し、ときには頼れる関係を築いていた方がスムーズに生活ができるでしょう。

人とのつながりは大切にはぐくみたいものですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。